阪急マルーン色の魅力とは

阪急電車におけるマルーン色の歴史

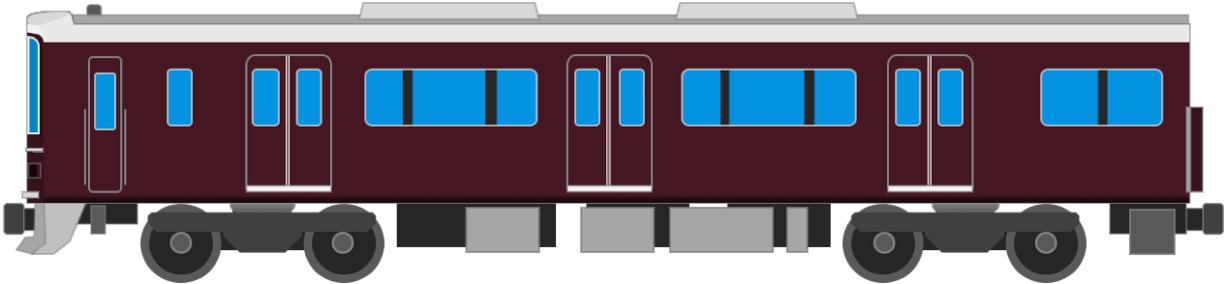

阪急電鉄の車両に使われる「阪急マルーン」は、伝統的な深みのある赤茶色で、多くの鉄道ファンに親しまれています。この色が採用されたのは1920年代にさかのぼります。当時、ヨーロッパの高級列車を参考にし、洗練された印象を与える色として選ばれました。また、導入当初の車両は木製車体が主流であり、艶のあるマルーン色の塗装を施すことで、より一層上品な雰囲気を演出していました。

その後、金色の装飾やラインを加えることで、さらに高級感を際立たせるデザインへと進化しました。長年にわたり、多くの人々に愛され続け、阪急電鉄のブランドイメージを確立する重要な要素となっています。

なぜ阪急マルーン色は選ばれたのか

阪急電鉄がマルーン色を採用した理由には、格式の高さや高級感を演出する狙いがありました。加えて、汚れが目立ちにくいという実用的な理由もあります。駅や沿線の風景とも調和しやすく、都市部でも自然な景観を形成しています。

また、当時の日本の鉄道においては、黒や緑といった地味な色が一般的でしたが、阪急電鉄はこれとは異なる独自性を打ち出すためにマルーン色を選択しました。この色を採用することで、乗客に特別感を提供し、他の鉄道会社との差別化を図ることができたのです。

マルーン色の特徴と他の色との違い

阪急マルーンは一般的な赤や茶色と異なり、深みのある落ち着いた色合いを持ちます。このため、乗客に安心感を与え、優雅な雰囲気を演出しています。また、光の当たり具合によって微妙に色合いが変化するため、時間帯や天候によって異なる表情を見せるのも特徴です。

他の鉄道会社のカラーリングと比較すると、阪急マルーンはシックで伝統的な印象を持ち、特に都市部の街並みや自然の風景と調和しやすい点が挙げられます。この色が持つクラシックな美しさは、長年にわたり変わることなく受け継がれ、阪急電車の象徴的な存在として親しまれ続けています。

阪急マルーンの作り方

阪急電車の塗装に使用される塗料

阪急電鉄の車両に使用される塗料は、高耐久性のウレタン塗料やアクリル塗料です。これにより、長期間美しい色合いを保つことができます。また、紫外線や風雨による劣化を防ぐために特殊なコーティングが施されており、都市部の排気ガスや沿線の環境による影響を最小限に抑える工夫がされています。さらに、耐候性を強化するための新しい技術も導入されており、定期的な塗装のメンテナンス頻度を減らすことにもつながっています。

マルーン色のカラーコードとCMYK表記

阪急マルーンの正確なカラーコードは公開されていませんが、一般的には以下のように表現されます。

- RGB: (85, 25, 35)

- CMYK: (30%, 90%, 80%, 50%)

- Hex: #551923

また、この色合いは環境条件によって微妙に異なって見えることがあり、特に晴天と曇天では異なる印象を与えます。日光の下ではやや赤みが強調され、夜間や室内光の下では深みのある茶色に見えることがあります。

塗装作業の工程と必要な道具

阪急電車の塗装作業は、以下のような工程で行われます。

- 旧塗装の除去と下地処理:車体の表面を研磨し、古い塗装を完全に取り除きます。この工程は、新しい塗料がしっかりと密着するために重要です。

- サフェーサー(下地塗装)の塗布:車両の表面に下地塗料を塗布し、滑らかな仕上がりを確保します。サフェーサーには、防錆効果のあるものが使用されることが一般的です。

- マルーン色の塗布(複数回):阪急マルーンの塗装は一度塗るだけではなく、複数回にわたって丁寧に塗り重ねられます。この工程によって、色ムラを防ぎ、深みのある美しい発色が実現されます。

- 仕上げのクリア塗装:耐久性を高めるために、最後に透明なクリアコートを塗布します。これにより、ツヤのある光沢が生まれ、車両がより一層高級感のある仕上がりになります。

- 乾燥と検査:塗装が完全に乾燥するまで時間をかけて待ち、最後に品質検査を行います。細部にわたって確認し、規定の基準を満たしていることが確認されると、車両は再び運行に復帰します。

このように、阪急マルーンの美しさを維持するためには、最新の技術を活用しながらも、職人の手作業による丁寧な工程が不可欠となっています。

阪急マルーンの車両一覧

阪急電車の車両に見るマルーン色のバリエーション

阪急の車両には、標準的なマルーン色の他に、特別仕様のバリエーションも存在します。たとえば、一部の車両では、光沢を抑えたマットな質感のマルーン色が採用されており、落ち着いた雰囲気を演出しています。

また、古い車両では、塗装の経年変化により色合いが微妙に異なることがあり、同じマルーン色でも多様な表情を持つことが特徴です。さらに、車両ごとに細かい塗装の違いがあるため、鉄道ファンの間では「阪急マルーンの奥深さ」として楽しまれています。

シートと生地のマルーン色の採用

車内のシートやカーテンにも、マルーン色を基調としたデザインが採用されており、統一感のある美しい空間を作り出しています。特に、座席シートの生地は耐久性が高く、長時間の使用でもへたりにくい仕様になっています。シートの色合いは車両によって若干異なり、深みのある濃いマルーンから、やや明るめの赤茶系の色合いまで幅広く見られます。

また、シートの質感にもこだわりがあり、柔らかくクッション性の高い素材が採用されているため、快適な乗り心地を提供しています。

特別塗装車両の紹介

過去には記念列車として、ゴールドのラインが入った特別塗装車両も運行されました。これらの特別塗装車両は、阪急電鉄の歴史的な節目に登場し、沿線の人々や鉄道ファンから大きな注目を集めました。

たとえば、創業○○周年を記念して導入された車両には、通常のマルーン色に加えて特別なデザインが施され、期間限定で運行されることもあります。これらの特別塗装車両は、鉄道の歴史や文化を象徴する存在として、大きな役割を果たしています。

阪急マルーンとデザインのこだわり

マルーン色のデザインに込められた意味

阪急マルーン色は、単なる電車の色ではなく、利用者に高級感と伝統を感じさせる重要な要素です。この色合いは、クラシックな欧州の鉄道デザインに着想を得ており、格式の高さを演出するために選ばれました。また、独特の光沢があり、晴れた日には深みのある赤茶色に、曇りの日には落ち着いたブラウンにも見えるなど、環境によって異なる表情を見せます。さらに、この色が長年にわたり維持されていることは、阪急電鉄のこだわりと品質への自信を象徴しています。

加えて、マルーン色には心理的な効果もあります。深みのある色合いは落ち着きと安心感を与え、利用者に穏やかな移動時間を提供します。また、色彩心理学的に見ると、暖色系の落ち着いたトーンは人々に信頼感を抱かせる効果があるとされており、阪急電鉄の信頼性を強調する役割も果たしています。このようなデザイン哲学が反映された阪急マルーン色は、日常的な移動を特別な体験へと変えているのです。

車両と駅の調和

阪急電鉄では、車両だけでなく駅舎のデザインにもマルーン色との統一感を持たせています。駅構内の装飾や案内サイン、さらにはホームのベンチなどもこの色調に合わせることで、全体的に落ち着いた雰囲気を演出しています。さらに、マルーン色は照明の色温度によって異なる印象を与えるため、駅の照明設計にも工夫が施され、車両との一体感が強調されています。

特に、阪急梅田駅や宝塚駅などの主要駅では、レンガ調の壁面や木目調の装飾を取り入れることで、マルーン色との相性を高めています。これにより、駅と車両が一体となった統一感のある空間を形成し、視覚的な美しさを生み出しています。また、駅構内の広告や案内板においても、過度に派手な色使いを避け、落ち着いたデザインを採用することで、より洗練された印象を与えています。

阪急電鉄のブランド戦略におけるマルーン色の役割

阪急マルーンは、阪急電鉄のブランド戦略において極めて重要な要素です。この色は、長年にわたり阪急電鉄のアイデンティティとして定着しており、利用者の間で「阪急といえばマルーン色」という認識を確立しています。

また、広告やグッズ展開においても、阪急マルーンを基調としたデザインが採用されることが多く、ブランドイメージの強化に寄与しています。例えば、阪急百貨店のショッピングバッグや、記念グッズにはこの色が用いられ、視覚的な統一感を持たせています。さらに、地域イベントや観光キャンペーンにおいても、この色が積極的に活用され、地域と一体となったブランド戦略が展開されています。

さらに、特別仕様の観光列車やイベント列車でもマルーン色が活用され、阪急電鉄のブランド価値を高める要素として活躍しています。こうした工夫により、阪急電鉄はマルーン色を単なる伝統ではなく、現在進行形のブランド戦略として活用し続けています。

阪急マルーンの価格と無料サービス

マルーン色の塗装にかかる価格

塗装費用は1両あたり数百万円とされており、高品質な仕上がりを実現するためのコストがかかります。特に、阪急電鉄の車両は美しい光沢と耐久性を兼ね備えた塗装を施すため、特殊な塗料や技術が用いられます。これにより、長期間にわたって鮮やかなマルーン色を維持できるのです。また、塗装工程には複数の層を重ねるプロセスが含まれており、一つひとつの車両が丁寧に仕上げられています。

電車利用者向けの無料サービスの紹介

阪急電鉄では、快適な車内環境を提供するための無料サービスも展開しています。例えば、Wi-Fiの無料提供や、空調設備の最適化による快適な車内温度の維持が挙げられます。また、駅構内では無料で利用できる充電スポットが設置されており、スマートフォンやタブレットの充電に活用されています。加えて、一部の特急列車では特別仕様のシートや読書灯の提供など、利用者の快適性を向上させる工夫がされています。

ニュースと最近のマルーン色関連の話題

近年では、新型車両の導入や、マルーン色を活かしたグッズ販売も行われています。特に、記念乗車券や模型、オリジナルデザインの文具類が人気を集めており、鉄道ファンだけでなく幅広い層の人々に親しまれています。また、阪急電鉄は沿線地域との連携を強化し、マルーン色を基調とした駅の装飾や特別イベントの開催にも力を入れています。これにより、地域住民との結びつきを深めながら、阪急マルーンの魅力をより多くの人々に伝える取り組みが進められています。

阪急マルーンの部分塗装の重要性

部分塗装の必要性と実例

車両の一部が損傷した際に部分塗装を行うことで、美観を維持する工夫がなされています。

マルーン色を維持するための作業

定期的なメンテナンスが行われ、塗装の劣化を防ぐ取り組みが実施されています。

生地や座席の耐久性とマルーン色の影響

座席生地の色褪せを防ぐための素材選定にも工夫がされています。

阪急電鉄のゴールデンルール

金色との組み合わせの意味

マルーン色と金色の組み合わせは、阪急電鉄の伝統と格式を象徴する重要な要素です。金色は高貴さや華やかさを象徴し、クラシックなマルーンと調和することで、視覚的な統一感を生み出します。この組み合わせは、長年にわたり阪急電鉄のブランドアイデンティティとして確立され、多くの利用者に親しまれてきました。

阪急マルーンとゴールデンのデザイン哲学

阪急電鉄では、車両の外装や内装の細部に至るまで、金色の装飾が施されています。例えば、車両のナンバープレートやエンブレムにはゴールドのデザインが採用され、上品で高級感のある雰囲気を演出しています。また、特定の車両には金色のラインが施されており、マルーンとのコントラストを強調することで、より一層の洗練された印象を与えています。このようなデザインの工夫により、阪急電鉄は伝統を守りながらも、現代の美的感覚に適応した洗練された車両を提供し続けています。

ユーザーの視覚に与える影響

視覚的な印象として、マルーンとゴールドの組み合わせは、上品で落ち着いた雰囲気を醸し出します。この配色は、暖かみがありながらも落ち着いた印象を与え、利用者に安心感をもたらします。特に、駅構内や車両内での照明の加減によって、金色の輝きが際立ち、より高級感のある空間を演出します。また、視覚的に統一されたデザインは、利用者にとって馴染み深く、阪急電鉄のブランドイメージを強く印象付ける要素となっています。このように、阪急マルーンとゴールデンの組み合わせは、視覚的にも心理的にも優れた効果をもたらしているのです。

電車の歴史に見る色の変遷

深みのある美しい「阪急マルーン」の車体カラーですが、創業当初からこの色が採用されていたわけではありません。阪急電車の車両カラーがどのように変遷してきたのか、その歴史を見ていきます。

阪急マルーン色以前の電車カラー

阪急電鉄(当時の箕面有馬電気軌道)が開業したのは1910年。当初の車両カラーは現在のマルーンとは異なり、緑色が基調でした。これは、当時の鉄道車両として一般的な色合いであり、沿線の自然と調和することを意識したデザインだったとされています。

その後、1920年代にかけてはクリーム色や茶色など、異なるカラーバリエーションが採用された時期もありました。特に、クリームとブラウンのツートンカラーは、上品で高級感のあるデザインとして人気があったと言われています。しかし、車両の増備や統一性の観点から、やがて現在のマルーン色へと統一される流れとなります。

阪急マルーン誕生とその理由

現在の阪急マルーン色が採用されたのは1927年頃とされています。色の選定にあたっては、英国の高級車「ロールス・ロイス」のボディカラーを参考にしたとも言われ、高級感と品格を意識したデザインが特徴です。加えて、当時の鉄道業界では、電車をより美しく見せることが競争力の一つとされていたため、阪急電鉄は独自のブランドイメージを確立するためにこの色を採用したとも考えられます。

阪急マルーンは、光の加減によって深みのあるワインレッドにも見える独特な色合いを持ち、昭和初期から現在に至るまで変わらず受け継がれています。

色が与える印象の変化

色彩は時代によって人々に与える印象が変わります。阪急マルーンも例外ではなく、当初は高級感や落ち着いた雰囲気を演出する目的で採用されましたが、現在では「伝統」「格式」といったイメージを持たれるようになりました。

また、近年の鉄道車両では、視認性やデザイン性を考慮してカラフルな車両が増える傾向にあります。しかし、阪急電鉄は一貫してマルーン色を基調とした車両を採用し続けており、その伝統を守りながらも、最新の技術やデザインを取り入れた車両開発が進められています。

これからの阪急マルーン色の展望

阪急電鉄の車両デザインは、時代とともに進化を遂げています。近年登場した新型車両では、伝統的なマルーン色を継承しながらも、LED照明や最新のインテリアデザインを採用し、より快適な車両へと進化しています。

また、特別仕様車や観光列車などにおいては、マルーンを基調としながらも、限定カラーを取り入れたデザインが登場する可能性もあります。これにより、阪急電鉄のブランドイメージを守りつつ、新たな魅力を発信することが期待されます。

これからも、阪急マルーン色は変わらぬ伝統として受け継がれながら、時代に合わせた進化を続けていくことでしょう。

マルーン色の国際的事例

鉄道の車両カラーには、それぞれの地域や企業の歴史、文化、ブランド戦略が反映されています。特に「マルーン色」は、日本国内外で多くの鉄道車両に採用されてきました。世界の鉄道に見られる茶色系色の事例、さらには韓国語や中国語におけるマルーン色の呼称を見てみましょう。

世界の鉄道に見られるマルーン系色

イギリスの鉄道

イギリスでは、かつての鉄道会社である「ロンドン・ミッドランド・スコティッシュ鉄道(LMS)」が、マルーン色の車両を採用していました。LMSのマルーンは、格式と伝統を重んじるイギリスらしいカラーリングであり、現在も復元車両などにその色が使用されています。国鉄時代を経て、現在でも一部の保存鉄道で見ることができます。

アメリカの鉄道

アメリカでは、ペンシルバニア鉄道(PRR)が、かつて「トスカナ・レッド」と呼ばれるマルーンに近い色を客車に使用していました。この色は高級感と伝統を象徴し、多くの旅客車に採用されました。現在でも、復元車両や観光列車などで見ることができます。

ヨーロッパの鉄道

ヨーロッパの鉄道でも、茶色系の車両が採用されることがあります。特に、オリエント急行のような豪華列車では、深みのあるブラウンやマルーン系のカラーが使用され、格式と高級感を演出しています。

日本の阪急電鉄と「阪急マルーン」

阪急電鉄の車両は、「阪急マルーン」と呼ばれる独特の深いワインレッドに塗装されています。この色は、1920年代から採用され、阪急電鉄のブランドアイデンティティとして定着しました。光の加減によっては、黒や茶色にも見えるこの色は、品格と高級感を演出する役割を果たしています。

韓国語や中国語におけるマルーン色の呼称

各国の言語によって「マルーン」の表現方法は異なります。

- 韓国語では、「와인색(ワインセク)」や「자주색(チャジュセク)」と表現されることが多いです。「와인색」は「ワイン色」という意味で、「자주색」は赤紫に近い色を指します。

- 中国語では、「栗色(lìsè)」や「酒红色(jiǔhóngsè)」という言葉が使われます。「酒红色」はワインレッドに近い色であり、「栗色」は少し茶色がかったマルーン色に相当します。

このように、同じマルーン系の色でも、国や文化によって微妙に異なる表現がされるのは興味深い点です。

まとめ:阪急マルーンの未来

阪急マルーンは、単なる塗装ではなく、阪急電鉄のブランドを象徴する大切な要素です。その深みのある色合いは、日本国内のみならず、海外の鉄道と比較しても独自の魅力を持っています。今後もこの伝統がどのように進化し、新たな技術やデザインと融合していくのか注目されます。

世界の鉄道におけるマルーン色の活用事例を通じて、色彩が持つブランド価値の奥深さを改めて感じることができるでしょう。

コメント